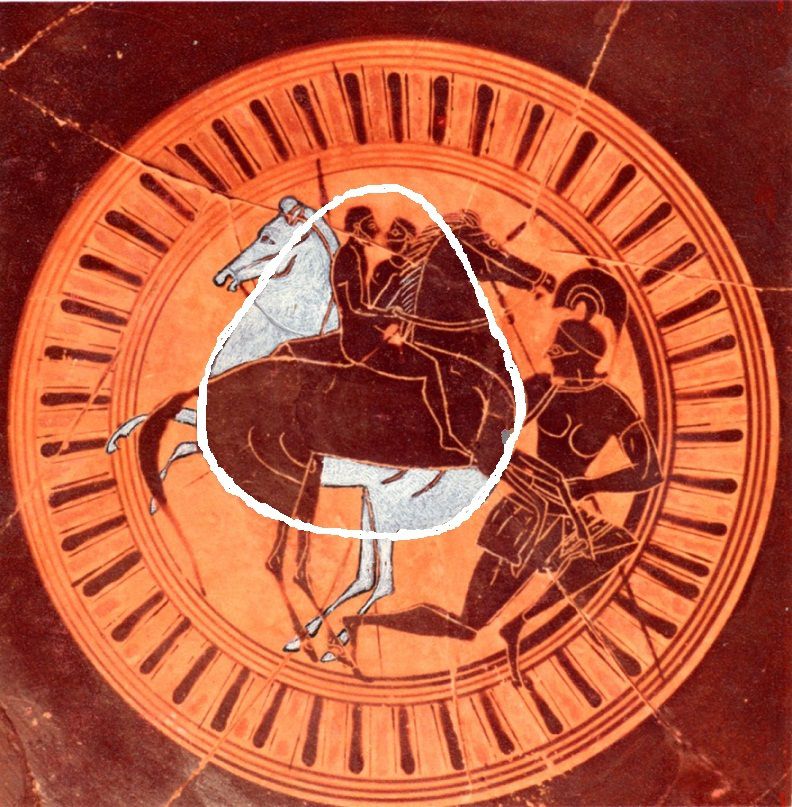

Bene, per un anno intero ho finto di attribuire questo medaglione centrale di una kylix attica (fig. 1) ad Exekias con lo scopo di controllare l'effettiva capacità attributiva dei docenti delle varie università internazionali e purtroppo non ho ricevuto alcuna smentita. Questo conferma l'ipotesi che da lungo tempo porto avanti: non esiste più alcun esperto in campo mondiale in grado di riconoscere la paternità delle pitture vascolari attiche.

Provvedo allora a rivelare il vero autore di questo medaglione: non di Exekias si tratta ma del pittore di Amasis, attivo ad Atene nello stesso periodo (560-530 a.C.) in cui operava Exekias (collaboravano infatti con le medesime botteghe di vasai). Amasis è stato finora ritenuto secondo per qualità artistiche solo ad Exekias ma la comparsa di questa coppa e l'attribuzione di un'altra che ho appena pubblicato, portano senz'altro questo pittore al pari di Exekias, dal quale si distingue adesso solamente per la metodologia da lui applicata alle proprie composizioni: se Exekias è facilmente riconoscibile per la statuaria dimensione dei suoi personaggi (vedi le sue figure di guerrieri che paiono riproporci in chiave bidimensionale i grandiosi Kouros contemporanei) e per la dimensione emotiva che traspare dall'atteggiamento e dall'azione delle delle sue figure (vedi il ritorno dei Dioscuri dalla battaglia, nell'anfora del Vaticano e Achille che uccide Penthesilea, in quella del British), Amasis manifesta adesso, attraverso le nuove scoperte ed attribuzioni, una grandezza parallela e non inferiore che si concretizza invece nel geniale utilizzo dei rapporti geometrico-significanti che caratterizzano le sue composizioni.

Aumenta enormemente l'importanza di questa coppa anche il suo esterno, che presenta circa 60 guerrieri in combattimento e tre quadrighe in corsa(fig.2-3-4)

Per entrare nella grandiosa dimensione geometrico significante che caratterizza il nostro pittore mi rifarò ad una coppa meravigliosa e famosissima che ho appena attribuito ad Amasis e la cui grandiosità artistica non era stata finora decodificata:

la kylix di Tarquinia con al centro Eracle che uccide Tritone (fig.5)

Ma torniamo alla kylix di fig.1 che pare essere stata strutturata in modo molto simile a quella di Tarquinia.

Sul fatto che i due cavalieri del medaglione siano i Dioscuri non c’è alcun dubbio: nudi sui loro cavalli, uno di loro intento ad uccidere un guerriero dipinto di grandi dimensioni (probabilmente un gigante, quindi allusivo alla loro partecipazione alla Gigantomachia) e tutto ciò al centro di una battaglia (quella raffigurata all’esterno) di cui erano le divinità preposte (i contendenti sempre invocavano il loro intervento a proprio favore).

Osserviamo però adesso in quale geniale modo siano stati raffigurati questi due semidei: colpisce infatti che, sia a sinistra che a destra, LA LINEA CHE INDIVIDUA IL POSTERIORE DEI CAVALLI, TROVI LA SUA ESATTA PROSECUZIONE NELLA LINEA CHE INDIVIDUA IL BORDO ANTERIORE DEL COLLO DEI CAVALLI MEDESIMI.

Se questo può essere, per i grafici moderni, una espediente conosciuto, non così era 2.500 anni or sono, ma la genialità non sta tanto nell’espediente quanto nel motivo per cui fu utilizzato. Che la consecutività delle linee servisse ad Amasis per armonizzare l’inserimento dei due cavalli nella dimensione circolare del medaglione è indubbio (come avviene per Eracle e Trittolemo), ma, come esclamò il Rosenbaum (il più importante degli antiquari svizzeri deceduto nel 1986) quando lo vide: “Ma che meravigliosa tensione in questo medaglione!!!”, risulta evidente una seconda motivazione che eleva questo disegno ai livelli del sublime.

La prosecuzione delle linee infatti determina un fenomeno ottico importantissimo: il nostro sguardo infatti, passa senza interruzioni dal posteriore di ognuno dei cavalli al collo del cavallo attiguo e la consecutività di questo “passaggio ottico” ci fa sembrare i cavalli in movimento, in quanto ci par di cogliere assieme sia il momento appena precedente all’impennata sia l’impennata stessa. L’effetto è grandioso e tradisce una mente che trascende infinitamente quella di qualsiasi altro pittore di ceramica di tutti i tempi. Basterebbe questo per darci la certezza di trovarci di fronte ad un’opera di Amasis.

Non possiamo poi ignorare che il nostro genio si serve di un espediente rinnegato dalla tecnica pittorica tradizionale che vieta di tracciare linee che confondano il primo piano prospettico col secondo, ma è altresì vero che questo non fa che esaltare la dimensione artistica di Amasis.

Infatti effettivamente il problema sussiste, in quanto al primo impatto ottico si fatica fortemente (fig.1) a capire la strutturazione dell’insieme, dato che è molto difficile distinguere a quale dei due cavalli appartangono corpi e zampe e il tutto appare come una scura massa informe da cui emergono appunto due teste di cavallo e delle zampe anch’esse cavalline. Ma come rimedia a tutto questo Exekias e come riesce a trasformare l’immagine, da errata, in un capolavoro? "Semplicemente" sovradipinge il cavallo retrostante di bianco (sono ben visibili le tracce di questo colore sull’originale che ebbi modo di studiare accuratamente): in questo modo i cavalli e le loro teste e zampe pertinenti risultano perfettamente individuabili senza la necessità di alterare il grandioso effetto del movimento in impennata (fig. 8)!!

Ma se, sulla volontà di questo geniale artista di voler operare quanto sopraccitato non possono sussistere dubbi, andiamo a rilevare un altro “effetto” creato dal modo di procedere di Amasis: mentre le linee che individuano i posteriori dei cavalli tendono ad incontrarsi in basso chiudendosi in uno forma quasi circolare, notiamo come invece, nella parte alta, la prosecuzione delle linee lungo i colli dei cavalli tenda ad aprirsi e a farle congiungere, idealmente, più in alto (fig.9).

Bene, se immaginiamo queste due linee congiungersi semicircolarmente sopra le teste dei Dioscuri, non possiamo non accorgerci di trovarci di fronte alla precisa forma di un uovo, contenente, appunto, i Dioscuri medesimi (fig.9).

Ma da dove nascono, nella tradizione mitologica, i Dioscuri? Esattamente da un uovo di Leda fecondato da Giove in sembianze di cigno!

Che questa ulteriore simbologia non rientrasse inizialmente nella volontà di Exekias è molto probabile, è però quasi impossibile che durante lo sviluppo del disegno egli non si sia accorto della grandiosa possibilità che la strutturazione geometrica del disegno gli stava offrendo.

Ci troviamo così di fronte ad un capolavoro che non ha eguali in tutta la ceramica greca:

a questi cavalli, di cui cogliamo tutta la potenza dell'impennata, sapientemente resa con un artificio geniale e che paiono, scalpitando, voler uscire dal medaglione stesso, si aggiunge la percezione subliminare dell'uovo. Ma quale grandiosa immagine in movimento cogliamo anche in questo caso: l'uovo, coinvolto nel moto dei cavalli, par esplodere anch'esso, immergendoci nel momento misterioso e grandioso della nascita, quando, appunto, il contenitore materno si frantuma. La mancanza stessa della parte superiore dell'uovo contribuisce a proiettarci nel preciso momento della nascita divina.

L'interno della famosissima coppa di Monaco, con Dioniso sulla nave circondata da delfini, di mano del grandissimo Exekias, pur rappresentando probabilmente il massimo capolavoro della pittura vascolare attica a figure nere (per quanto riguarda le kyliches), non regge la grandiosità di questo medaglione.

Sicuramente la coppa di Monaco, opera posteriore a quella in oggetto, presenta una notevole raffinatezza esecutiva, frutto oramai di grande esperienza ma, la genialità che il disegno di questo medaglione manifesta, lo rende enormemente più importante.

E’ poi interessante notare come questo medaglione abbia creato alcuni problemi di realizzazione ad Amasis (ancora alle prime armi), che molto probabilmente non aveva alcuna intenzione di inserire nella composizione l’enorme guerriero che vediamo sulla destra.

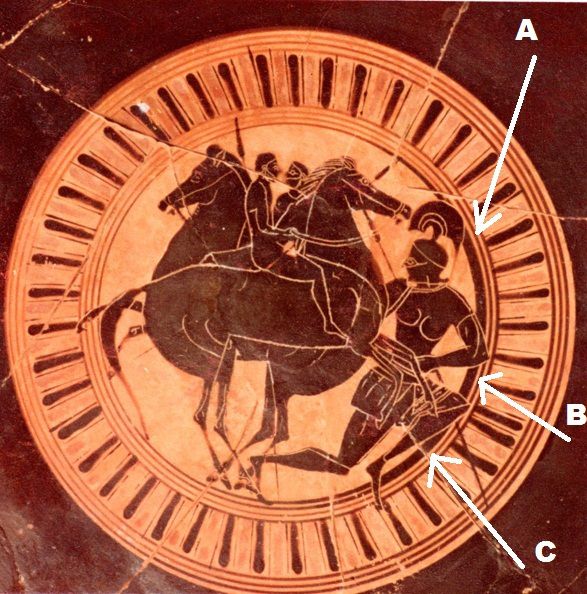

Venne obbligato ad dipingerlo perché non gli riuscì di collocare le figure dei due cavalli, che dovevano essere l’unica decorazione, perfettamente al centro del medaglione. La prova di tutto questo ci viene dal modo in cui sono state trattate le quattro linee concentriche che separano le linguelle del medaglione dalla figurazione interna. Se osserviamo la zona destra di queste linee (fig. 10, A-B-C) ci accorgiamo che sono state tutte ingrossate e addirittura le ultime due (verso l’interno) sono state unificate in una sola in modo da creare, nell’insieme, una zona molto più scura di quella a sinistra. Amasis cercò in questo modo di compensare la zona chiara troppo ampia che si era creata a destra causa l’eccessivo spostamento a sinistra dei due cavalli ma si accorse che l’espediente non era sufficiente: la figurazione continuava a risultare sbilanciata a sinistra e decise di intervenire inserendo il guerriero che vediamo perchè compensasse verso destra la figurazione.

Ma veniamo ai particolari che associano questa kylix a quella di Tarquinia.

In primis notiamo la struttura circolareggiante della raffigurazione del medaglione e il fatto che entrambi i medaglioni siano circondati da una moltitudine di personaggi strettamente attinenti a quelli centrali (le divinità marine in cerchio attorno a Tritone al centro nella coppa di Tarquinia, guerrieri in cerchio attorno alle divinità preposte alla battaglia, cioè i Dioscuri nella coppa in oggetto). L'unica differenza sta nel fatto che il cerchio delle Nereidi è interno alla coppa mentre quello dei guerrieri è esterno. Ulteriore ed importantissima convergenza la rintracciamo nel fatto che in entrambe le kyliches siano stati utilizzati due espedienti geniali atti a creare l'illusione del movimento: i gomiti alzati delle Nereidi a simulare il moto ondoso e le coincidenze delle linee dei posteriori e dei colli dei cavalli per simulare di nuovo il movimento dell'impennata.

L'attribuzione ad Amasis della coppa con Dioscuri risulta piuttosto facile, bastano i due cavalli dinamicamente e disegnativamente similissimi a quelli da lui spesso dipinti: il cavallo impennato nello stesso modo e con le stesse caratteristiche posturali e dimensionali ritorna spessissimo in Amasis, ma c'è un vaso in particolare che ne garantisce la paternità in quanto sfrutta un artifizio ottico quasi identico a quello utilizzato nella nostra kylix (fig.11-12)

BREVE SPECIFICA SULLE MIE QUALIFICHE (vedi poi biografia)

Allego una mail speditami da James Beck, massimo esperto mondiale di pittura rinascimentale italiana, Columbia University, New York, con cui collaborai per 5 anni, in cui egli afferma praticamente che io sarei il più grande Storico dell’Arte esistente.

Allego altresì un’intervista del Corriere a Marco Meneguzzo docente di Storia dell’Arte a Brera che sottolinea la correttezza delle mie analisi, in questo caso relative alla Madonna del Parto di Piero della Francesca